作者 关细林

四年前的5月2 2日,巨星陨落,举国同泣,袁隆平院士永远地离开了。但他的贡献、他的精神永远熠熠生辉,他对农业银行(农行)的关心支持也成为一段令人难忘且值得永远铭记的佳话。

袁隆平院士深知金融支持对于农业发展的重要性。他关心农行对农业科研项目的资金扶持政策。对于杂交水稻的研究而言,从田间地头的试验田建设到先进设备的购置,从科研人员的培养到大规模种植推广的前期投入,每一个环节都离不开资金的支持。农行以敏锐的市场洞察力和高度的社会责任感,积极响应袁隆平院士的需求。当杂交水稻研究面临资金瓶颈时,农行积极协调资源,为相关项目开辟绿色通道,确保科研经费及时到位。这使得袁隆平院士和他的团队能够心无旁骛地投入到科研攻关之中,在杂交水稻产量不断提高的道路上稳步前行。

同时,袁隆平院士也关注农行在农村地区的金融服务推广。杂交水稻要在广大农村地区广泛种植,就需要让农民朋友们了解并受益于现代金融工具。他积极支持农行开展的金融知识下乡活动,甚至亲自参与其中的一些宣传环节。他告诉农民们如何通过农行的小额贷款来解决种植启动资金不足的问题,如何利用农行的支付结算系统方便快捷地进行粮食销售款的收支。在他的推动下,越来越多的农民开始信任农行,借助农行的金融服务扩大杂交水稻的种植规模。

袁隆平院士还关心农行对农业产业链的支持。杂交水稻的成功不仅仅是产量的提高,还包括整个产业链的完善。从种子研发、种植、收购、加工到销售,农行在这些环节都给予了大量的信贷支持和金融服务创新。袁隆平院士看到农行助力一个个粮食加工企业成长壮大,看到农行支持的物流体系让杂交水稻能够更快更好地走向全国乃至世界市场,他深感欣慰。

如今,四年过去了,袁隆平院士虽然已经不在我们身边,但他对农行的关心支持永远留在农行的发展历程中,成为激励农行不断前行、更好服务三农的动力源泉。农行也将带着袁隆平院士的精神遗产,继续加大对农业科技创新、农村发展和农民致富的支持力度,在乡村振兴的伟大征程上不断书写新的篇章,这也是对袁隆平院士最好的缅怀。

5月18日,是第49个国际博物馆日,湖南省电影评论协会联合隆平水稻博物馆、湖南农业大学马克思主义学院在长沙隆平水稻博物馆隆平大讲堂举行电影《袁隆平》观影研讨会。我作为湖南省电影评论协会影评人在会上从科学探索的范式革命、对抗伪科学的学术良知、普惠天下的人类情怀等三个层面作了简要发言,隆平水稻博物馆负责人、洪江市代表、湖南农业大学师生、湖南农科院研究员等近100人参加活动,活动由湖南省电影评论协会秘书长王东主持。电影《袁隆平》是由谭仲池编剧,史凤和执导,果靖霖、徐筠主演的人物传记片,以纪实的手法展现了这位"杂交水稻之父"如何用科学精神改写人类粮食史,其求真务实、心系苍生的品格跨越时空引发深刻共鸣。

影片详实再现了1964年7月袁隆平在安江农校试验田发现第一株天然雄性不育株的关键时刻。面对当时盛行的"自花授粉作物无杂种优势"理论,他带领团队在1970年11月于海南发现"野败"野生稻,1973年实现三系配套技术突破。电影中一个震撼细节:为观察稻花授粉情况,他每天正午在40℃高温下坚持工作3小时,最终检查超过14万株稻穗。这种实证精神使中国水稻亩产从1960年代的300公斤跃升至2023年的1500公斤。

电影重现了1959年袁隆平在湖南农科院当众撕毁虚假亩产报告的场景。当地方官员要求他承认"亩产万斤"时,他直言"科学不是变戏法"。1978年全国科学大会上,他顶着压力指出某些地区盲目推广杂交稻导致减产的事实。这种风骨在1981年得到验证——菲律宾国际水稻所的对比试验中,中国杂交稻以8.3吨/公顷的产量远超日本品种6.2吨/公顷。

影片结尾聚焦2018年袁隆平团队在迪拜沙漠成功种植海水稻的突破。截至2024年,全球40多个国家种植杂交稻累计增产粮食8亿吨,相当于多养活4亿人口。电影中老院士跪在稻田里倾听稻穗摩擦声的画面,诠释了"把饭碗端在中国人手里"的毕生追求。这种将论文写在大地上的实践精神,正是科技工作者最崇高的价值坐标。

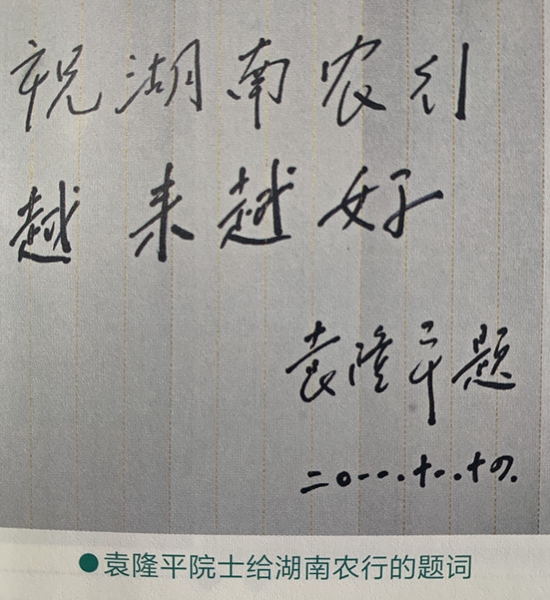

看完电影之后回到家里,心情久久不能平静。回顾历史,我国是农耕文明源远流长的农业大国;立足当下,特别是粮食安全关系到中国14亿人口的饭碗。作为家喻户晓的“杂交水稻之父”,袁老始终把国家粮食安全作为首要任务,一次又一次刷新了人类粮食生产的历史高度;袁老一生追求的“禾下乘凉梦”,更是激励着一代代农业科技人员勇攀高峰,共同努力,为广大人民提供高质量的中国粮。我清晰地记得有一段时间交流在省农行写行史,通过查找大量资料,惊喜地发现有袁隆平院士在2011年11月14日为湖南农行的亲笔题词“祝湖南农行越来越好”,还有很多各级农行领导看望拜访袁隆平和夫人邓则女士的照片,并见证了袁隆平慈善信托的发起设立。也许是因为共同的“农”字,袁老家人对农行有很深的感情和信赖,袁老对农行服务“三农”的工作举措也有过高度评价。我们了解到袁老除了潜心研发超级杂交稻外,也很关注农业科研的发展。早在1987年,他就将个人获得的由联合国教科文组织颁发的科学奖奖金1.5万美元全部捐赠出来,成立了“袁隆平杂交水稻奖励基金会”(现为湖南省袁隆平农业科技奖励基金会),用以奖励为杂交水稻作出贡献的单位和个人,30年来举办了十二届“袁隆平农业科技奖”评选,颁发奖金近千万元。袁老的爱人邓则女士一生节俭,却将其个人积蓄用于慈善事业;在农行服务过程中,在农总行、省民政厅等各方的共同努力下,最终确定了由袁老夫人邓则女士作为初始委托人的开放式委托人架构,以“公益+金融”的方式,去传承袁老脚踏实地、敢于开拓的科研精神,支持中国农业科技创新与发展。2022年5月20日,袁隆平慈善信托正式成立,这一天。袁老夫人及家属,时任湖南省委常委、常务副省长李殿勋,中国农业银行党委委员、执行董事、副行长林立,湖南省财信金控集团和袁隆平农业科技奖励基金会负责人等出席本次活动。林立在致辞中表示:“农业银行将以此为新起点,继续探索并拓宽公益金融发展的深度和广度,服务社会资金参与乡村振兴、共同富裕,用专业的力量、温暖的服务,将袁老一心为民、甘于奉献的崇高风范通过‘公益+金融’的创新方式传承不息”。

袁隆平慈善信托在湖南长沙成立至今,由中国农业银行担任财务顾问行和托管行,湖南省财信信托为受托人,袁隆平夫人邓则女士作为初始委托人。该信托初始规模500万元,采用开放式架构,资金及收益全部用于奖励农业科技领域突出贡献者、资助科研项目及人才培养等公益方向。农行通过"壹私行·公益金融实验室"平台,将公益与金融结合,推动该信托成为湖南省首单科技公益信托项目。中国农业银行长期为袁隆平关联的种业企业隆平高科提供综合金融服务,2022年至2025年通过"订单e贷"产品向隆平高科下游经销商投放7.23亿元信用贷款,解决种业供应链融资难题。截至2025年4月,农行对隆平高科综合授信达48.45亿元,用信19.94亿元,对隆平高科子公司隆平巴西综合授信10亿元,用信9.96亿元,支持力度居同业首位。袁隆平生前多次肯定农行服务"三农"的举措,其个人账户、隆平高科惠农卡等均通过农行办理。农行通过慈善信托和种业金融,持续传承袁隆平"禾下乘凉梦"的科研精神。2023年该信托还联合基金会设立"袁隆平追梦奖学金",已向36名农业学子发放69万元。

(编辑:李凌)

京公网安备 11010602130064号 京ICP备18014261号-2 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第16597号

京公网安备 11010602130064号 京ICP备18014261号-2 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第16597号